Wozu braucht es Warnhinweise in der Technischen Doku?

Technische Redakteurinnen und Redakteure sind angehalten, ihre Technische Dokumentation so zu gestalten, dass die Verwendung oder Wartung beschriebener Produkte stets so sicher wie möglich für Anwender ist. Grob lässt sich sagen: Warnhinweise sind dazu da, Produkte für Nutzer sicherer zu machen. Bei fehlenden oder fehlerhaften Warnungen setzen sich Hersteller erheblichen rechtlichen Risiken aus.

Warnhinweise finden nicht willkürlich ihren Platz in der Technischen Dokumentation, sondern leiten sich oft aus der sogenannten Risikobeurteilung aus der Produktentwicklung ab. Alternativ können Warnhinweise auch in der Technischen Redaktion entstehen, wenn hier weitere Gefahrenherde erkannt werden, die durch die Bedienung oder Wartung eines Produktes entstehen.

Was ist der Unterschied zwischen Warnhinweisen und Sicherheitshinweisen in der Technischen Doku?

Sie unterscheiden sich in ihrer Funktion und auch in ihrer Position in einer Anleitung:

- Warnhinweise stehen direkt vor den Handlungsschritten, bei denen die Gefahr relevant ist. Sie sollen den Nutzer unmittelbar vor Risiken schützen, die bei einer bestimmten Tätigkeit entstehen können.

- Sicherheitshinweise sind allgemeingültige Hinweise, die für die gesamte Nutzung des Produkts relevant sind. Sie stehen normalerweise am Anfang des Dokuments. Ein klassischer Sicherheitshinweis betrifft etwa das Risiko durch elektrische Spannung, wenn das Produkt während der Benutzung mit dem Stromnetz verbunden ist.

Wie sollten Warnhinweise gestaltet und textlich strukturiert sein?

Für den inhaltlichen Aufbau, zu verwendende Warnsymbole und die Darstellung von Warn- bzw. Sicherheitshinweisen gibt es diverse Normen, die dabei helfen, Bedienungsanleitungen korrekt zu gestalten. Die Technische Redaktion legt am besten einen expliziten Standard fest. Denn so vergessen Redakteure beim Schreiben keine wichtigen Punkte und in der Freigabe ist leichter zu erkennen, wenn doch etwas vergessen wurde.

In unserer Webinaraufzeichnung mit vielen How-to-Tipps behandeln wir das Thema der normkonformen Warnhinweise und deren Gestaltung ausführlich.

Warum sind Warnhinweise in der Technischen Doku oft sehr ausführlich?

In einer konkreten Situation reicht im Alltag oft schon ein einfaches „Achtung!“ – und alle wissen Bescheid. Bei Anleitungen ist das komplizierter. Die Gefahr ist oft nicht offensichtlich. Deshalb müssen Technische Redaktionen auch und besonders vor Gefahren warnen, die Nutzer auf den ersten Blick nicht erkennen.

Außerdem wissen Technische Redakteure normalerweise nicht genau, wer die Anleitung letzten Endes lesen und verwenden wird. Im Alltag können wir gut einschätzen, bei wem ein einziges Wort als Warnung ausreicht und bei wem eine längere Erklärung angesagt ist.

Hinzu kommt: Bei einer Anleitung merken wir nicht, ob unser Gegenüber die Warnung auch verstanden hat. Oder – im schlimmsten Fall – merken wir es erst, wenn es zu spät ist und der Schaden passiert ist. Deshalb müssen Warnungen in Anleitungen alle wesentlichen Punkte abdecken: Welche Gefahr droht? Was könnte passieren? Wie gefährlich ist das? Und was lässt sich dagegen tun?

Wie wende ich die SAFE-Formel an?

Als Grundlage für die Warnhinweise ist in Technischen Redaktionen die sogenannte SAFE-Formel sehr beliebt. Die einzelnen Buchstaben dieser Abkürzung stehen jeweils für einen Aspekt des Warnhinweises, der dann in dieser Reihenfolge genannt wird. Ausbuchstabiert heißt SAFE:

- S = Signalwort / Schwere der Gefahr: Das Signalwort (zum Beispiel „Achtung“, „Warnung“, „Hinweis“) zeigt nicht nur an, dass hier eine Gefahr besteht. Es signalisiert auch, wie groß die Gefahr ist. Das Signalwort wird oft durch Icons oder die Farbgebung hervorgehoben.

- A = Art und Quelle der Gefahr: Danach wird deutlich beschrieben, worin die Gefahr besteht, wodurch sie verursacht wird. Bei einem Fön wäre das etwa „Gefahr durch elektrischen Strom“.

- F = Folgen: Was könnte / würde passieren, wenn der Gefahrfall eintritt? Je nach Gefahr können die Folgen unterschiedlich aussehen, im schlimmsten Fall wäre das (wie beim Fön in der Dusche) Lebensgefahr.

- E = Entkommen: Was muss ich tun, um die Gefahr zuverlässig zu vermeiden? Manchmal ist das einfach (den Fön nicht mit Wasser in Berührung bringen), manchmal aber auch kompliziert. Dann wird dieser Teil in ein eigenes Kapitel ausgelagert und in dem Warnhinweis auf das Kapitel verwiesen.

Woher kommen die Inhalte für die Warn- und Sicherheitshinweise?

Um Warn- und Sicherheitshinweise zu erstellen, nutzen Technische Redaktionen Ergebnisse und Dokumente, die bereits zuvor im Entwicklungsprozess entstanden sind. Ein wichtiger Baustein ist die sogenannte Risikobeurteilung, manchmal auch Gefährdungsanalyse genannt.

Die Risikobeurteilung ist ein Dokument, das während der Entwicklung einer Maschine erstellt wird. Es ist durch die Norm EN ISO 12100 (Sicherheit von Maschinen) vorgeschrieben. Es dient dazu, einen iterativen Prozess zu dokumentieren, in dem der Hersteller vor dem Inverkehrbringen das Risiko minimiert, das durch die Benutzung seiner Maschine entsteht. Das so entstandene Dokument wird manchmal von Technischen Redakteurinnen und Redakteuren erstellt, oft aber auch von anderen Beteiligten im Entwicklungsprozess, zum Beispiel Ingenieuren oder Produktmanagern.

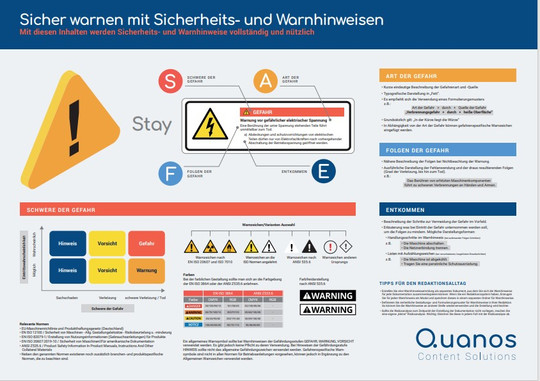

Poster: Sicher warnen mit Warn- und Sicherheitshinweisen

Sie möchten, dass Ihnen die Erstellung von Warnhinweisen zukünftig locker flockig von der Hand geht? In unserem Poster haben wir alle wichtigen Informationen und Fallstricke zusammengefasst, die Sie bei der Erstellung Ihrer Sicherheits- und Warnhinweise beachten sollten. Mit einem Blick rufen Sie sich damit in Erinnerung, was die SAFE-Formel ist, was es mit Schwere, Art und Folgen der Gefahr auf sich hat und welche Warnzeichen es gibt. Unser Poster können Sie ganz einfach selbst ausdrucken und neben Ihren Schreibtisch an die Wand hängen. So wird die Erstellung von Warnhinweisen zukünftig für Sie zum Kinderspiel.

Warum kann ich die Risikobeurteilung nicht einfach komplett in die Anleitung übertragen?

Klar, das Thema Verwendungssicherheit wäre auf diesem Wege maximal unaufwendig erledigt. Jedoch sprechen mehrere Gründe dagegen, die Risikobeurteilung vollständig zu übernehmen:

- Es gilt der Grundsatz, dass Risiken durch einen Umbau der Maschine beseitigt werden müssen. Nur wenn das nicht möglich ist, darf auf die verbliebenen Risiken durch Warnungen in der Anleitung hingewiesen werden. Es werden also nur Warnungen vor Gefahren aufgenommen, die unvermeidbar sind.

- In einer Risikobeurteilung muss nicht nur die Gefahr genannt werden, sondern auch auf welcher Grundlage die Gefahreneinschätzung zustande gekommen ist. Für die Anleitung wären diese Informationen aber überflüssig. Sie würden den Leseaufwand nur unnötig erhöhen.

- Es kann sein, dass die Risikobeurteilung sich auf die Gefahren durch die Maschine konzentriert, also anhand der einzelnen Bauteile organisiert ist. Die Anleitung muss die Gefahren aber aus der Sicht der Nutzer beschreiben. Dieser Perspektivwechsel ist nicht immer einfach umzusetzen und sollte auf keinen Fall auf die Nutzer abgewälzt werden. Es ist nicht für alle sofort erkennbar, dass zum Beispiel beim Herunterfahren einer Maschine eine Verbrennungsgefahr besteht, auch wenn die Nutzer im Prinzip wissen, dass ein bestimmtes Bauteil während des Betriebs sehr heiß werden kann. Im Zweifelsfall muss deshalb die Technische Redaktion diese Transferleistung auf die Anwendungssituation leisten.

Das bedeutet: Die Risikobeurteilung identifiziert die Gefahr und überlässt der Anleitung die Ausformulierung, wie die Gefahr genau zu verhindern ist. Die Risikobeurteilung oder Gefährdungsanalyse übernimmt also lediglich eine Steuerungsfunktion und identifiziert die Gefahrenquellen. Die Technische Redaktion recherchiert für die Anleitung die genauen Abläufe, wie die Gefahr behoben werden kann.

Wichtig ist also: Risikoanalyse und die Warnhinweise in der Anleitung sind eng aufeinander bezogen. Sie sollten Hand in Hand gedacht werden, um einen reibungslosen Ablauf im Gesamtprozess zu ermöglichen. So lassen sich Doppelarbeiten und unnötige Nachfragen schon im Ansatz vermeiden.

Wo werden Warnungen in einer Betriebsanleitung platziert?

In Anleitungen gibt es zwei definierte Stellen, an die Warnungen gehören.

1. Ins Sicherheitskapitel zu Beginn der Anleitung

Das Sicherheitskapitel gibt einen Überblick zum Gefahrenpotenzial eines Produktes und zeigt, wie Nutzer es trotz vorhandener Restgefahren sicher bedienen. Die Warnungen darin werden fachlich korrekt als Sicherheitshinweise bezeichnet. Sie sind oft ausführlicher formuliert und weniger stark standardisiert als die Warnhinweise nach der SAFE-Formel.

2. Vor einen Handlungsschritt

Die andere passende Stelle für Warnungen ist überall dort im Dokument, wo Nutzer zu konkreten Handlungen angewiesen werden, typisch in den Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Wichtig ist, dass eine Warnung rechtzeitig erfolgt, also bevor der Nutzer einen potenziell gefährlichen Handlungsschritt ausführt. Das ist die Domäne der Warnhinweise, die darauf hinweisen, dass der Nutzer genau jetzt sehr umsichtig vorgehen muss.

Da in derselben Anleitung oft dieselbe Gefahr bei verschiedenen Handlungen auftritt, bedeutet das auch, dass derselbe Warnhinweis mehrfach in Dokumenten vorkommt. Das ist mit einer gelungenen Modularisierung und einem Redaktionssystem wie SCHEMA ST4 eine leicht zu meisternde Aufgabe.

Warnhinweise in SCHEMA ST4 – so leicht geht’s!

Warnhinweise schön und gut, aber geht das nicht auch einfacher und wiederverwendbar? Na klar, mit SCHEMA ST4!

Wenn Sie sehen möchten, wie Warnhinweise in unserem XML-Redaktionssystem erstellt werden, sind Sie im Video hier auf der rechten Seite richtig!

Und wenn Sie Fragen haben, dann melden Sie sich gerne jederzeit bei uns. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.