Was ist Single Source of Truth?

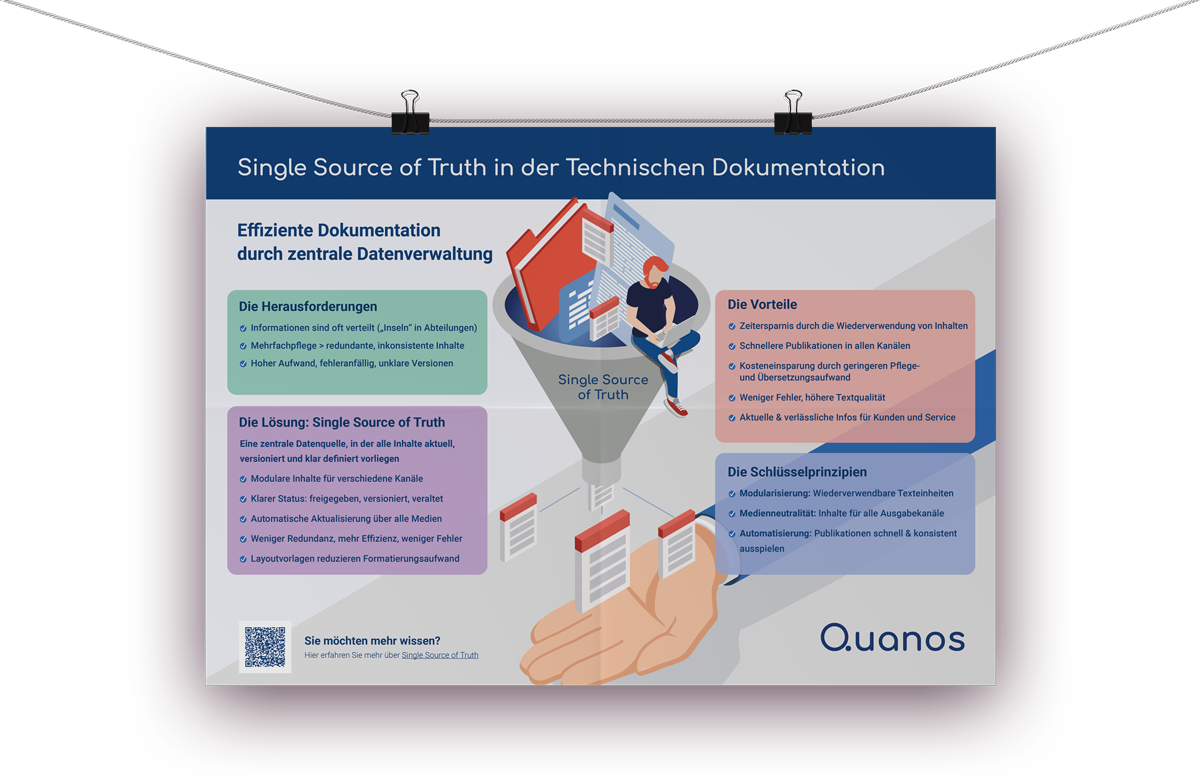

Häufig sind Produktinformationen in Unternehmen auf Inseln verteilt. Dieselbe Information wird in verschiedenen Abteilungen und Teams erstellt, gepflegt, geprüft, freigegeben und übersetzt. Schnell kommt es zu Unsicherheiten, wenn die Information aus verschiedenen Quellen eingespeist werden kann: Welche Version ist die aktuelle? Wo wurde ein Rechtschreibfehler korrigiert und wo nicht? Welche Information ist fachlich geprüft? Die Folge: Die Informationen sind redundant und manchmal sogar inkonsistent, der Pflegeaufwand enorm und die Fehleranfälligkeit hoch.

Um solche Zweifelsfälle zu vermeiden, muss eine Single Source of Truth definiert werden. Dies ist ein Datenspeicher, in dem jeder Inhalt zentral vorliegt und dabei immer klar ist, in welchem Zustand sich die Inhalte jeweils befinden (zum Beispiel freigegeben, versioniert, veraltet).

Weshalb Single Source of Truth für Technische Dokumentation wichtig ist

Technische Redaktionen haben den Anspruch, alle relevanten Informationen zu sammeln und stets auf dem neuesten Stand zu halten. So ist sichergestellt, dass die Technische Dokumentation von Produkten aktuelle, vollständige und verlässliche Informationen für Anwender enthält. Je weniger redundante Informationen in der Technischen Redaktion vorliegen, desto effizienter und kostensparender wird die Erstellung der Technischen Dokumentation. Technische Redaktionen bieten sich daher als Sammelstelle und somit als Single Source of Truth für Unternehmen besonders an.

Die Vorteile von Single Source of Truth in der Technischen Dokumentation

Wenn Technische Redaktionen Inhalte an einer Datenquelle sammeln und verwalten, bietet dies mehrere Vorteile:

- Inhalte mehrfach zu nutzen, spart Zeit beim Schreiben.

- Publikationen stehen schneller bereit.

- Der Pflegeaufwand für redundante Inhalte entfällt.

- Es spart Kosten, da mehrfache Übersetzungen vermieden werden.

- Die Fehleranfälligkeit sinkt, die Textqualität steigt.

- Kunden und Servicetechniker erhalten verlässliche und aktuelle Informationen, was die Produktsicherheit und die Zufriedenheit fördert.

Unser Podcast 'Die Doku-Lounge': Folge 5 über Single Source bei Bühler

Unser Podcast „Die Doku-Lounge“ dreht sich rund um die Technische Redaktion. In jeder Folge lädt Kerstin Berke Profis aus der Branche ein, um ein Thema näher unter die Lupe zu nehmen.

In dieser Folge hat sie sich mit Daniel Ott von Bühler über Single Source in der Technischen Doku unterhalten. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei Anhören!

Eine Quelle – viel Formate: Wie geht das?

Um die Technische Dokumentation nach dem Single-Source-Prinzip zu erstellen, braucht es bestimmte redaktionelle Techniken. Im Wesentlichen sind das drei Dinge: Modularisierung, Multikanal-Fähigkeit (Medienneutralität) und Automatisierung. Sehen wir uns der Reihe nach an, welche Aspekte von Single Source welche Änderungen in den Schreibgewohnheiten bewirken.

1. Modularisierung

Ein Kernprinzip in jedem Redaktionssystem , auch Component-Content-Management-System genannt, ist die Aufteilung der Texte in kleinere, wiederverwendbare Einheiten. Dies wird als Modularisierung bezeichnet. Das Ziel ist, diese Einheiten nur einmal zu erstellen und dann möglichst oft in unterschiedlichen Zusammenhängen zu verwenden. Derselbe Warnhinweis ist einmal ein Teil eines Handlungsablaufs, dann wieder Bestandteil des Sicherheitskapitels und zu guter Letzt auch ein Aufkleber auf der Maschine.

Die richtige Größe der Informationseinheit

Das Problem: Je kleiner die Einheiten, desto höher der Aufwand, um diese Wiederverwendung zu organisieren. Umgekehrt lassen sich sehr große Einheiten kaum mehrfach nutzen. Die ideale Modulgröße hängt von vielen individuellen Faktoren ab. Manchmal sind sinnvolle Module sehr klein und bestehen aus nur einem Satz. Meist liegt eine gute Größe aber bei zwei bis drei Absätzen. Und manchmal sind die Module auch ganze Kapitel, zum Beispiel bei den Garantiezusagen in einer Anleitung.

Auf Bezüge im Text achten

Neben der Frage, wie groß die Module sein sollen, entsteht durch die Modularisierung aber noch eine andere Anforderung an das redaktionelle Schreiben. Die Sätze in Texten sind intern miteinander verknüpft. Meistens fällt uns das gar nicht weiter auf. Aber: Jedes „es“ und jedes „deshalb“ bezieht sich auf Dinge, die vorher im Text stehen (genau wie übrigens auch jedes „aber“). Wörter wie diese weben ein dichtes Netz an Beziehungen, das den Text insgesamt zusammenhält.

Deshalb sollten Sie bei der Formulierung von modularen Texteinheiten genau darauf achten, sich nicht auf Textstellen zu beziehen, die im späteren Endtext nicht vorhanden sind. Module müssen in sich geschlossen sein und dürfen sich nur in einigen wenigen Fällen (zum Beispiel bei expliziten Links) auf andere Textstellen beziehen.

2. Medienneutralität

Die Inhalte in einem Redaktionssystem sollen möglichst oft wiederverwendet werden. Das heißt auch: Inhalte müssen ebenso für eine gedruckte Anleitung taugen wie für eine Website, eine Doku-App oder ein Content-Element in einer Augmented-Reality-Anwendung. Eine Basis dafür ist die modulare Content-Haltung. Doch das allein reicht nicht. Denn in den Texten verbergen sich viele Begriffe, die medienspezifisch sind: „Seite“, „Link“, „Fußnote“, „klicken“, „Kapitel“… Die Liste lässt sich beliebig verlängern.

Solche Begriffe müssen im Single Source Writing zunächst identifiziert werden. Danach sollte die Redaktion entscheiden, ob sich die Begriffe eventuell vermeiden lassen – im Zweifelsfall ist das die beste Option. In den wenigen Fällen, in denen das nicht möglich ist, kann aber in einem CCMS der jeweilige medienspezifische Begriff in einer Variable hinterlegt werden und dann bei der Produktion mediengerecht ersetzt werden.

Tipp: Nehmen Sie in die Terminologiebasis der Technischen Redaktion medienspezifische Begriffe als Stoppwörter auf, sodass die Autorinnen und Autoren gewarnt werden, sobald sie einen solchen Begriff verwenden.

3. Automatisierung

Single Source Publishing bedeutet: schnelle Ausgabe in verschiedene Medienkanäle und kurze Updatezyklen der Informationsprodukte. Selbst aus großen Content-Beständen lassen sich bequem Publikationen erstellen, wenn die Abläufe weitgehend automatisiert sind – sowohl bei der Zusammenstellung des Contents als auch beim Layout.

Grundlage dafür sind geschickt gewählte Metadaten, die diese Automatismen steuern. Das heißt: Zum Single Source Writing gehört nicht nur das Schreiben des Contents, sondern auch die korrekte Verschlagwortung mit diversen Metadaten. Mit dem ST4 AI Jetpack, einer Plug-in-Lösung im Redaktionssystem ST4, lässt sich auch diese Aufgabe automatisieren.

Mit der richtigen Software Inhalte mehrfach nutzen in der Technischen Dokumentation

XML-basierte Redaktionssysteme wie SCHEMA ST4 sind die Grundlage, um nach diesem Prinzip zu arbeiten und Inhalte mehrfach zu nutzen. Mit der richtigen Software für Single Source Publishing verwalten Sie Ihre Inhalte zentral, bereiten sie medienneutral vor und können sie dann automatisiert in verschiedene Layouts oder Ausgabekanäle spielen.

Beim Schweizer Technologiekonzern Bühler Group ist die Technische Redaktion mit der Einführung von SCHEMA ST4 zur Single Source of Truth geworden. In unserem Video erzählt Daniel Ott, Spezialist für Technische Kommunikation bei Bühler, von seinen Erfahrungen.

Das sind die Kernthemen des Videos:

- Wie kann der Erstellungsprozess der Technischen Dokumentation langfristig effizienter werden?

- Wie wird der Änderungsprozess vereinfacht?

- Wie stelle ich sicher, dass das Redaktionssystem zukünftig in den Funktionen skalierbar ist?

- Wie wird die Technische Redaktion im Unternehmen als wichtige Informationsquelle wahrgenommen?